Reise der Maria-Pawlowna-Gesellschaft entlang der Abschnitte 3 und 4 der Erlebnisroute Maria Pawlowna in Polen vom 23. bis 28. Juni 2025

Reisetagebuch von Iris Kerstin Geisler

Dzień dobry, Polen!

„La Pologne? La Pologne? Schrecklich kalt dort, nicht wahr? fragte sie mich und atmete erleichtert auf. Es gibt jetzt so viele von diesen Ländern, dass es am sichersten ist, über das Klima zu sprechen.

„Oh ja“, möchte ich entgegnen, „die Dichter meines Landes schreiben in Handschuhen. Ich behaupte nicht, sie zögen sie niemals aus; wenn der Mondschein wärmt, dann schon. In ihren Strophen, vom lauten Getöse skandiert, denn nur Getöse dringt durch das Heulen der Stürme, besingen sie das einfache Leben der Seehundhirten. Die Klassiker wühlen mit Tintenzapfen in den festgetretenen Dünen. Der Rest, die Dekadenten, beweint das Schicksal der kleinen Sterne aus Schnee. Wer sich ertränken will, muss zum Beil greifen, um eine Wake zu schlagen. So ist das, meine Liebe.“ (Wislawa Szymborska, polnische Schriftstellerin, Lyrikerin, Nobelpreisträgerin, „Wörtchen“ in „Hundert Freuden: Gedichte“, 1986)

Unbekannter Nachbar Polen? Trotz EU-Beitritt? Noch immer schwingt eine gewisse Ahnungslosigkeit der Europäer gegenüber über dem Land mit. In den neuen Bundesländern hatte das Reisen nach Polen Tradition, man war an den östlichen Nachbarländern näher dran, kannte Warschau, Krakau, Posznán, Gdánsk. Hatte beim Reisen per Anhalter in den siebziger, achtziger Jahren am Straßenrand Staub und Benzin eingeatmet, sich in die kleinsten polnischen Autos gequetscht, aromatische Waldheidelbeeren und Honig von den Bäuerinnen am Straßenrand gekauft. Hatte die polnischen Menschen mit ihrer offenen, herzlichen Art und der überwältigenden Gastfreundschaft kennengelernt. Spürten das Land durch seine Speisen auf der Zunge. Schwärmten zuhause von den Naturschönheiten, der Landschaft und den gesehenen Städten. Begriffen als junge Menschen noch nicht, warum die Leute denn nur vor unserem Russisch, das wir doch stolz anwenden wollten, einfach davonliefen oder sich peinlich berührt umschauten, ob sie jemand mit den russisch sprechenden Fremden beobachtet hatte?

Nun eine Reise, viele Jahre später, zu unserem Nachbar im Jahr 2025. Polen ganz heutig. Polen nach den Wahlen. Die Zeiten sind keineswegs leichter geworden. Auf zu den Menschen, den Begegnungen, dem wirklichen Gesicht des Landes! Gegen die sich beständig haltenden Klischees, die nur durch die eigene Anschauung auszuräumen sind. Große Vorfreude! Vorfreude auf die Alleen im Norden Polens. Von alten Bäumen gesäumte Straßen, deren riesige Kronen sich weit oben in Wölbungen schließen. Vorfreude auf die landestypische Küche, die Suppen, allen voran der traditionelle Barszcz, aus roten Beten und Lorbeerlaub gekocht. Und wie sieht die Stadt Bydgoszcz (Bromberg) jetzt aus? Wie Gdánsk (Danzig)?

Wie werden uns die Menschen empfangen?

In diesem Jahr brechen 19 Teilnehmer der Maria-Pawlowna-Gesellschaft e.V. am 23.06.2025 nach Polen auf. Die erste Reise fand in historischen Kutschen und mit passenden Kostümen statt, der 1. Abschnitt der Erlebnisroute Maria Pawlowna von Weimar nach Leipzig in vier Tagen. Die zweite Tour mit einem modernen Reisebus von Leipzig nach Frankfurt/Oder. In diesem Jahr gesellen wir uns zu Fahrgemeinschaften und reisen mit Autos. Wir haben auch einen Piloten dabei, ein Mitglied des Vereins, der mit zwei weiteren Reiseteilnehmern zu den Stationen fliegt. Unser Ziel am Freitag soll Gdánsk (Danzig) sein.

Wir sind unterwegs. Alles ist noch offen. Picknick im Koffer. Vorfreude im Blick. Auf Polen.

1804. Die Zarentochter Maria Pawlowna ist 19 Jahre alt. Frisch vermählt mit Carl Friedrich. Das junge Paar bewegt sich von Sankt Petersburg aus nach Weimar ins Herzogtum. Mit ihrer umfangreichen Entourage. Es ist keine Jahreszeit, die zum Reisen einlädt. Der Herbst mit Regen, Kühle, Wind und Nebeltagen umfängt sie, als sie sich von ihrer Heimat wegbewegen. Die Pfade von der Nässe aufgeweicht. Die Pferde vor den Kutschen haben es schwer. Keine einladende Zeit, um der Familie, in der sie sich zuhause und geborgen fühlte, für lange Zeit Adieu zu sagen. In ein fremdes, unbekanntes Land zu ziehen, großen Aufgaben entgegen. In Weimar hegt man längst Hoffnungen auf sie.

Carl Friedrich führt mit Sorgfalt ein Reisetagebuch. In kurzer, eher knapper Form berichtet er über die Stationen der Reise, Pferdewechsel, Begegnungen mit Menschen, Orte, wo man nächtigt. Über Unvorhergesehenes, Überraschendes.

Dr. Irina Tschistowskaja darf Einblick nehmen. Es gelingt ihr, die Bezüge zum Reiseweg durchs heutige Polen zu fassen. Sie entwickelt anhand der Belege die Route.

Witamy! (Willkommen!)

Mitglieder des Vereins Educatio Pro Europa Viadrina erwarten uns in der ehemaligen Fabrikantenvilla, die im Jugendstil erbaut wurde. Wir werden sehr herzlich willkommen geheißen und schon mit einem Kuchenbuffet erwartet. Manche der Mitgliederinnen sprechen die deutsche Sprache. Roman Skudynowski, der Vorsitzende des deutsch-polnischen Vereins, begrüßt uns, stellt seinen Verein und die Ziele vor. Dieser arbeitet bereits seit 1978. Als tiefes Anliegen gilt Ihnen die Völkerverständigung. Mit der Schaffung einer symbolischen Brücke soll die Mauer zwischen den Völkern durchbrochen werden. Die besondere geographische Lage — Witnica liegt nicht weit von der deutsch-polnischen Grenze entfernt — fordert diese Aufgabe nahezu heraus. Der Historiker Zbigniew Czarnuch wirkte hier federführend, gründete den Verein, forschte und publizierte über die Region bis zu seinem Tode. Die Bücher wurden zweisprachig herausgegeben. Roman Skudynowski würdigt ihn voller Dankbarkeit. Der Verein widmet sich der Pflege von Kultur, Tourismus, Tradition, Folklore, Geschichte und hält das Interesse an jüdischer Kultur und den jüdischen Wurzeln wach. Sie hegen den noch vorhandenen jüdischen Friedhof. Es finden Konzerte in Synagogen mit jüdischer Musik statt. Die rege Konzerttätigkeit hat sich inzwischen länderübergreifend etabliert, was einer der Vereinsziele darstellt. Sie würdigen dankbar die geknüpften Kontakte mit Deutschland.

Da wir auf den Spuren von Maria Pawlowna im Jahre 1804 unterwegs sind, erklärt uns Skudynowski die Tragik des Jahres 1804 für Polen: Das Land trug schwer an den Folgen der ersten polnischen Teilung. Es gab kein Polen mehr. Österreich, Russland und Preußen hatten das Land untereinander geteilt. Ein großes Leid für die polnische Kultur entstand: polnische Schulen, die Pflege der Landessprache und ihrer Traditionen waren untersagt.

Wir lernen Klaus Ahrendt kennen, unseren Reiseführer und Übersetzer in Witnica. Er vermittelt uns freundlich und genau die Inhalte und führt uns zusammen mit den polnischen Gastgebern durch den Ort.

Doch vorher sehen wir die Heimatstube, die der Verein in der Villa eingerichtet hat. Janina Kaliszan führt uns mit Leidenschaft durch die beeindruckende Sammlung. Noch eine Übersetzerin ist eingetroffen und bringt uns die Inhalte nahe. Wie viele Objekte, wertvolle Fundstücke wurden in liebevoller Kleinarbeit zusammengetragen! Sie illustrieren anschaulich das Leben vergangener Tage in und um Witnica. In Balz war ein Eisenhammer, eine Schmiede, in der Eisen geschmolzen und weiterverarbeitet wurde. Friedrich der Große war Besitzer der Schmelze. In dieser Region wurde Erz abgetragen und man gewann Baumaterialien. Aber nicht nur das, auch Kanonenkugeln gehörten zur Herstellung. Viele Ziegeleien, Mühlen, eine Kachelofenfabrik, eine Möbelfabrik gaben der Gegend das Gepräge. Seit 1851 verkehrte hier die Ostbahn als Staatsbahn. Ein großartiger Fortschritt dieser Zeit! Neue Transportmöglichkeiten eröffneten sich für Wirtschaft und Handel.

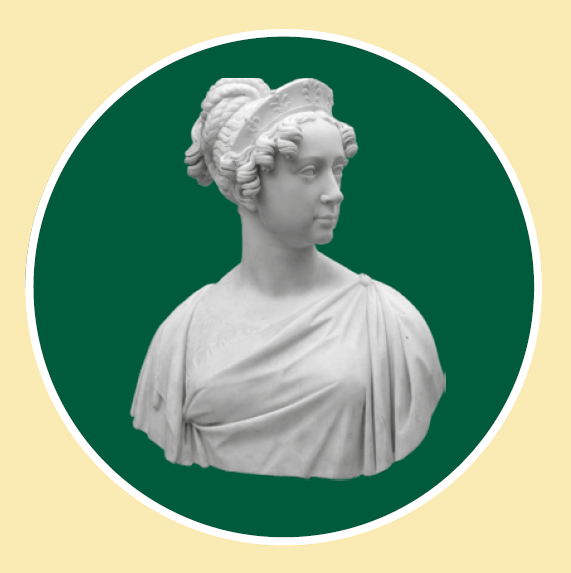

In Begleitung unserer Gastgeber spazieren wir durch den „Park der Wegweiser und Meilensteine der Kulturen“. Eine kleine, wohltuende Promenade nach der langen Fahrt. Wir werden auf die berühmte polnische Komponistin und Klaviervirtuosin Maria Szymanowska (1789-1831) hingewiesen. Sie lernte Goethe in Marienbad kennen. Er lud sie nach Weimar ein und sie folgte seiner Einladung. In ihrer Zeit galt sie als eine berühmte Pianistin. Sie spielte vorm Zaren und lernte am Zarenhof möglicherweise auch Maria Pawlowna kennen. Goethe und Szymanowska brachten einander eine große Wertschätzung entgegen.

Ein interessanter Aspekt: Es ist die Gegend der Störche, die dort in großer Anzahl vorkommen. Uns wird über ihre Art und Verbreitung berichtet.

Am Abend erleben wir das „Fest der Begegnungen“ im Dom Kultury, dem Kulturhaus der Stadt. Für ein kleines Städtchen wie Witnica ein großes, modern eingerichtetes Haus! Die Bürgermeisterin Agnieszka Chudziak empfängt uns herzlich. Ralf Kirsten, der Bürgermeister und 1. Beigeordneter für Soziales, Kultur und Ordnung der Stadt Weimar, spricht von der deutschen Seite aus und dankt für die Einladung. Kurze Statements zum Thema „Historisches Reisen in Preußen im Jahre 1804“ folgen. Dann schauen wir den kurzen Film über die erste Reise mit den historischen Kutschen von Weimar nach Leipzig. Als Gastgeschenk an die polnischen Gastgeber und für alle Teilnehmer zur Freude spielt der Jazzpianist Matthias Hessel ein Klavierkonzert auf dem Flügel des Hauses. Er stellt seine Kompositionen zu Thüringen, dem Fluss Ilm in Weimar und eine Variation über eine Melodie, komponiert von Maria Pawlowna, vor. Alle sind hocherfreut über die Musik und sein Spiel. Anhaltender Beifall.

Bei einem gemeinsamen Abendessen vertiefen sich die Begegnungen im Gespräch. Wir genießen das polnische Essen und übernachten anschließend in einem Hotel mitten im Wald. An einem großen See.

Ein friedlicher, stiller Ort, der zum Bleiben einlädt.

Zum Ort Witnica (Białc) hat Irina Tschistowskaja folgende historische Auskunft zusammengestellt:

„Diesen Vormittag gegen 9. Uhr verließen wir Landsberg, frühstückten in Balz“, notierte Carl Friedrich am 2. November 1804 in seinem Reisetagebuch. In Balz wurden die Pferde gewechselt, um nach Cüstrin zu kommen. Dafür sowie an Schmier-, Bestellungsgeld und Zoll wurden 101 Taler und 2 Groschen aus der Weimarer Reisekasse bezahlt. Außerdem beglich man die Rechnung für das Frühstück. Die Töchter des Posthalters erhielten als Geschenk einen Friedrichs d´or, eine preußische Goldmünze im Wert von fünf Talern (LATh – HStA Weimar, Fürstenhaus, HA A 184, Bl. 97´ und 111´).

Am Ort der ehemaligen Poststation in Balz (heute Białcz) hat der polnisch-deutsche Verein «Educatio Pro Europa Viadrina» unter der Leitung von Zbigniew Czarnuch eine Informationstafel aufgestellt.

Tag 2 – 24.06.2025 – Strecke Witnica – Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) – Santoczno (Zanzhausen) – Bydgoszcz (Bromberg)

Unser zweiter Tag sieht die Weiterreise und ein ausgewähltes Programm vor. Wir brechen gleich nach dem Frühstück auf. In Białc machen wir einen Halt am Ort der ehemaligen Poststation. Hier verabschieden wir uns von den Mitgliedern des deutsch-polnischen Vereins und fahren nach Gorzów Wielkopolski, wo uns Robert Piatrowski erwartet. Robert spricht sehr gut deutsch. Wir erfahren über die große Solidarnósc-Bewegung Anfang der 80er Jahre, die hier ihren Hauptsitz hatte. Es gab Straßenkämpfe und viele Repressalien gegen Oppositionelle dieser Jahre. Inhaftierungen, Gerichtsprozesse. Gegenüber des Domes Sankt Marien erinnern Spiegelstelen an die schwierige politische Zeit. In Landsberg wurde die deutsche Schriftstellerin Christa Wolf geboren. Als große Tochter der Stadt erhielt sie ein Denkmal in der Nähe der Spiegelstelen, „Nellys Bank“. Ein junges Mädchen sitzt mit einem Buch in der Hand auf einer Bank. Es stellt Nelly Jordan dar, die Hauptfigur aus dem vielbeachteten Roman „Kindheitsmuster“ (1976). Wolf wurde mit ihrer Familie aus ihrer Heimatstadt vertrieben und reflektiert im Roman ihre Erfahrungen mit den Jahren des NS-Regimes. In der DDR-Zeit war jegliche Forschung zu Flucht und Vertreibung tabuisiert. Mutig bricht Christa Wolf dieses Tabu und eröffnet damit einen längst überfälligen Diskurs der deutschen Vergangenheitsbewältigung.

Hier wiederum die historische Auskunft zum Ort:

Am 1. November 1804 fuhr die Reisegesellschaft Maria Pawlownas nach einem Dinner in Friedeberg in Richtung Landsberg. Unterwegs haben die Reisenden einen Eisenhammer in Zanzhausen besichtigt, wo die Kartätschenkugeln hergestellt wurden. Darüber schrieb Maria Pawlowna an ihren Bruder Alexander: „[…] Gestern, lieber Freund, besuchten wir eine Schmiede, und ich habe für Sie ein paar Magentabletten besorgt. Das sind Kugeln für das dritte, sechste und zwölfte Kaliber für das Gewehrschießen, sowie eine Omelettpfanne, die ich Ihnen hiermit zusende: alles aus schlesischem Eisen. […]“. (LATh – HStA Weimar, HA A XXV, R 105, Bl. 50-51´).

In Landsberg übernachteten die hohen Reisenden im Haus des Postmeisters. „[…] In Landsberg kamen gleich nach unserer Ankunft die hier liegenden Dragoner-Offiziere, nebst ihrem Chef dem General v[on] Katt zu uns, welchen leztern wir zum Souper behielten.“, schrieb Carl Friedrich in seinem Reisetagebuch (LATh – HStA Weimar, HA A XXII, Nr. 373, Bl. 106´). In Landsberg hat man Viktualien, Weine, Lichter, Kaffee, Zucker, Äpfel und Weintrauben eingekauft (LATh – HStA Weimar, Fürstenhaus, HA A 184, Bl. 111-111´). Maria Pawlowna hat der Frau des Postmeisters einen Ring geschenkt (LATh – HStA Weimar, HA A XXV, Akten, 398, Bl. 14).

Santoczno (Zanzhausen) – 20 km weiter

Santoczno, dem kleinen Dorf in der Neumark, Kreis Gorzów Wielkopolski, gilt unsere Aufmerksamkeit wegen eines Eisenhammers und seinem Lager, das in eine Kirche umgewandelt wurde, die heute eine katholische Glaubensgemeinschaft beherbergt. Hier wurden seit Bestehen der Schmiede Kartätschen aus schlesischem Eisen gegossen (s. historische Auskunft oben). Am Glockenturm gibt es ein Glockenspiel mit einer bekannten Kirchenmelodie, die zur vollen Stunde erklingt und weit über dem Land zu hören ist.

Maurycy Gromiec, ein Einwohner von Santoczno kann sehr gut deutsch sprechen und erklärt uns die Kirche und ihre Geschichte. Hier besteht ein Bezug zu Maria Pawlowna: Sie besuchte auf der Durchreise dienen Eisenhammer und schickte an ihren Bruder eine Omelettepfanne.

Nun breiten wir vor der Kirche auf einer großen Platte unser Picknick aus und genießen die Pause in der Natur, die Gespräche untereinander und auch mit unserem fröhlichen polnischen Führer, einem Lehrer.

Das Wetter ist uns bisher wohl gesonnen.

Bydgoszcz (Bromberg) – 200 km weiter

Weiter geht es nach Bydgoszcz! Bydgoszcz gehört zusammen mit Torún (Thorn) zu den Hauptstädten der Woiwodschaft Kujawien-Pommern und hat ca. 344.000 Einwohner. Unser Hotel Pod Orlem, ein großes, stilvolles Haus, wurde im Art-déco-Stil erbaut und steht mitten im Zentrum. Für den Spätnachmittag ist ein Stadtrundgang vorgesehen. Die alte Stadt begeistert uns. Jakub Briegel erklärt uns, dass man die Stadt „Klein-Berlin“ nannte, denn es wirkten hier die gleichen preußischen Architekten in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir stehen auf der historischen Brücke, sehen die Speicherstadt und die gut restaurierten Speicherhäuser um die Brücke Mostowa herum. Sie führt über den Fluss Brahe und verbindet die Altstadt mit der Mühleninsel. Dort sehen wir den „Seiltänzer“, eine Skulptur, die sich auf den Beitritt Polens zur EU bezieht. Auf die symbolische Überquerung der Oder. Die Pfeile im Köcher des Seiltänzers stehen für Schutz und Wehrhaftigkeit der Stadt. Die Römersandalen, die locker von der Schulter baumeln, beziehen sich auf die Kunstfigur der „Bogenspannerin“ vorm Theater im Park. In Polen findet sich stets viel Kultur. Das ist ein Wert, der verlässlich gelebt wird. Bydgoszcz als moderne Großstadt verfügt über eine Oper, ein Theater, die Pommersche Philharmonie im Musikviertel und einen der besten Konzertsäle des Landes. Berühmt aufgrund der phantastischen Akustik.

Nach dem Frühstück wartet die Wassertram mit einer Bootsfahrt auf der Brahe. Wir begegnen den alten und neuen Brücken, sehen den weißen Steg der Verliebten, an der Stegbogenbrücke die Liebesschlösser. Kommen zum ‚Herz der Stadt‘, der Mühleninsel, sehen sie nun vom Wasser aus. Fahren durch die Trapezschleusse, eine städtische Schleusse aus dem Jahre 1915. Die Brahe gilt als ein außergewöhnlich sauberer Fluss, in dem Schwimmwettkämpfe stattfinden können. Sehr gepflegte Uferanlagen säumen den Fluss.

Und schon fahren wir mit den Autos weiter nach Ostromecko, ganz in der Nähe.

Station 3 — 25.06.2025 — von Bydgoszcz nach Ostromecko — 16 km weiter

Historische Auskunft zu Ostromecko:

„Wir […] kamen Nachmittags nach 4. Uhr in Ostrometzko an, wo unser heutiges Nachtquartier ist. Wir sind hier in eine Art von kleinem Schlosse logirt.“, notierte Carl Friedrich am 29. Oktober 1804 in seinem Reisetagebuch (LATh – HStA Weimar, HA A XXII, Nr. 373, Bl. 105-105´. Neben den Kosten für Postpferde wurden auch das Schmier- und Bestellungsgeld wie auch das Fährgeld für die Überfahrt über die Weichsel an die Schiffsleute fällig. An den Verwalter des Anwesens des Kaufmanns, wo die hohen Reisenden übernachtet haben, sowie für Logis und Zehrung im Wirtshaus wurden ebenso Beträge wie für Viktualien, Kuchen und Brot bezahlt (LATh – HStA Weimar, Fürstenhaus, HA A 184, Bl. 93´-94, 108´-109)

Ostromecko, ein kleines Dorf in der Nähe von Bygoszcz, lebt von seinen beiden Schlössern. Das Neue Schloss wird heute als Hotel genutzt. Wir werden vom Schlossdirektor Andrzej Gawronski begrüßt. Betreten die schön restaurierten und mit großer Stilkenntnis gestalteten Schlossräume, Eine Augenweide! Der Einfluss des großen preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel lässt sich gut erkennen. Vorm Schloss gibt es eine beeindruckende Terrasse mit Treppe, Blumenbeete davor, die in den herrschaftlichen Park führen. Ein Park mit Alleen, Pfaden, Sitzgelegenheiten zum Ausspannen.

Im Alten Schloss, das ganz in der Nähe liegt, werden wir durch eine der bedeutendsten Sammlungen, die Sammlung alter Klaviere und Flügel geführt. 40 Pianos werden präsentiert. Auch andere Instrumente warten dort auf uns. Der Sammler und Retter der Instrumente heißt Andrzej Szwalbe, dem langjährigen Direktor der Bydgoszczer Philharmonie. Ostromecko ist das historische Kulturzentrum der Stadt Bygoszcs. Das Haus anzuschauen war eine Freude an sich. Die Ausstattung! Originale Barocktreppen, große Kristalllüster, Originalparkett, Teppiche, Kerzenlampen an den Wänden, Spiegel mit Goldrahmen, schwere Gardinen.

In der Museumsküche dürfen wir einen Imbiss halten.

Gegen 17:00 Uhr spielt uns Silvia Dohl, die mitreisende Pianistin, ein Klavierkonzert auf einem Blüthner-Flügel im Schlossaal des Neuen Schlosses. Wir sind begeistert! Sie spielt auch die Melodie der Maria Pawlowna, die wir beim Jazzpianisten Hessel in einer Bearbeitung hörten. Franz Liszt hat genau diese Melodie auch variiert.

Silvia Dohl empfängt viel dankbaren Beifall von der Gruppe.

Zu Abend speisen wir in einem Schlosssaal, opulent gestaltet. Wir genießen die Gespräche und einen abendlichen Gang durch den Park.

Michael Pein und Peter Miethe haben die Gitarren mit. Als die Nacht einfällt, begrüßen wir sie mit Gesang.

Station 4 – 26.06.2025 — Kwidzyn (Marienwerder) – 120 km weiter

Historische Auskunft zu Marienwerder:

Am 27. Oktober 1804 vermerkt Carl Friedrich in seinem Reisetagebuch: „Wir […] begaben uns über Riesenburg nach Marienwerder, wo uns der dortige Präsident von Buddenbrock ein diner .in seinem Hause gab, bey welcher Gelegenheit wir seine Frau nebst seiner Tochter und noch einige andere Personen kennen lernten. Nach dem diner sezten wir unsern Weg weiter bis nach Graudenz fort […]“ (LATh – HStA Weimar, HA A XXII, Nr. 373, Bl. 105).

Zufällig erfährt Maria Pawlowna, dass im Haus des Präsidenten von Buddenbrock ein armer Russe lebt. Aus ihrer Privatschatulle übergibt sie ihm 3 Dukaten (LATh – HStA Weimar, HA A XXV, Akten, 398, Bl. 10).

Maria Pawlowna wurde im Fermor-Palast empfangen. 1758-1762 wurde während des Siebenjährigen Krieges auf der Westseite der Vorburg ein Palais für den russischen Generalgouverneur Wilhelm Fermor erbaut. Ab 1772 befand sich im Palais der Sitz der preußischen Verwaltung. 1802 hatte das Palais einen acht Meter hohen, dreiteiligen Frieß. So muss Maria Pawlowna das Palais gesehen haben.

Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von der einzigartigen Schlossanlage in Ostromezko, in der man gerne länger bleiben würde. Es geht nach Kwidzyn! Gerade angekommen, besichtigen wir gleich den Dom. Unser Führer gehört zur deutschen Minderheit, die in dieser Gegend ansässig ist. Er spricht gut deutsch.

Was für ein Dom! Die Domkirche von Marienwerder und Burg gelten als hervorragende Beispiele der Ordensarchitektur im 13. Jahrhundert. An ihren Wänden befindet sich eine nahezu vollständig erhaltene und gut restaurierte Biblia Pauperum (Armenbibel). Sie illustriert und erzählt wichtige Bibelgeschichten aus dem Alten Testament. Die Wandmalereien entstanden um 1500. Eine Seltenheit stellt auch der besonders große Hochchor dar.

Das Credo des Deutschen Ordens lautete: Arm leben – arm sterben. Die Mitglieder verpflichteten sich zu Armut, Keuschheit und Gehorsam und erfüllten die Aufgabe, Kranken, Verwundeten und Bedürftigen zu helfen.

Hier sind drei Hochmeister des Deutschen Ordens begraben worden. Der Dom galt im Mittelalter auch als die wichtigste Begräbnisstätte der pomesianischen Bischöfe.

Nach dem Mittagessen besichtigen wir die Burg Marienwerder, eine Ordensburg des Deutschen Ordens. Sie war Dom, Burg und Bischofsresidenz.

Eine stolze Burg in rotem Backstein erhebt sich über das Land. Sie entstand um 1350. Die Burgräume enthalten unter anderem ein naturkundliches Museum mit Dioramen zur vielfältigen Tierwelt der Region.

Gegen Abend erwartet uns auch hier ein Interkulturelles Fest der Begegnungen im Kulturhaus der Stadt.

Der Saal ist voller Menschen, die Interesse an den deutschen Besuchern zeigen. Auch die Vertreter der Kommunalpolitik, der Bürgermeister Sebastian Kasztelan, der Landrat Tomasz Frejnagiel sowie der Gemeindevorsteher von Ryjewo Sławomir Słupczyński sind dabei. Wir freuen uns über den Zuspruch. Michael Pein, der mitreisende Gitarrist, musiziert zur Eröffnung. Wir werden herzlich begrüßt. Witamy!

Die polnische Historikerin und die Vorsitzende des Kwidzyner Kulturvereins Justyna Liguz erhält die Maria-Pawlowna-Ehrenmedaille als Anerkennung für die besonderen Verdienste im Dialog und der Völkerverständigung in Europa. Wir zeigen auch hier den Film über die Reise unseres Vereins mit den Kutschen von Weimar nach Leipzig. Eine Volksmusikgruppe in Trachtenkleidung tritt auf und erfreut uns mit ihren polnischen und deutschen Liedern als ein aufmerksames Zeichen ihrer Gastfreundschaft.

Danach gibt es einen Empfang und wir stoßen auf die Begegnung von Polen und Deutschen an. Die polnische Übersetzerin Alexandra hilft uns bei den Gesprächen, die sehr angeregt und offen sind. Kwidzyn bleibt uns in bester Erinnerung.

Station 5 – 27.06.2025 – Gdánsk

Nun steigt die Vorfreude auf die Metropole Gdánsk (Danzig)! In einer Ostseebucht gelegen, hat diese Hafenstadt eine äußerst wechselvolle Geschichte erlebt. Günter Grass bearbeitete die Stadt literarisch in seinem Roman „Die Blechtrommel“ (1959), der erste Roman seiner Danziger Trilogie, der sich mit der polnischen als auch der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Ein Erinnerungsort beider Völker, geprägt durch deren Traditionen und die ihr ganz eigene Multikulturalität. In der Literatur wird sie von den Autor*innen oft als Ort persönlicher Identitätsfindung dargestellt. Auch spielt das Danziger Deutsch eine Rolle. Es ist ein nordostdeutscher Dialekt, der von den Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges in Deutschland oft weiter gesprochen oder literarisch festgehalten wurde. So hat er überlebt und ist heute noch nachvollziehbar.

Danzig beherbergt fast eine halbe Million Einwohner.

Bei der Ankunft begrüßt uns kühles, aber sonniges Wetter. Und gleich zur nächsten Stadtführung auf der Speicherinsel am Hafen! Die Speicherinsel gilt heute als der teuerste Wohnkomplex in Danzig. Eigentlich unbezahlbar, sagt uns Ela, die Stadtführerin aus Zopot, das nahe gelegen ist. Mit ihr streifen wir durch die Milchkannengasse zum Milchkannentor (ein ehemaliges Stadttor). Wir sehen das Grüne Tor mit seiner reichen Steinornamentik und die Flachreliefs mit den Gesichtern, das größte und prunkvollste Tor der Stadt. Es ist ja gar nicht grün! Sie zeigt stolz auf das Büro von Lech Walesa, an der Seite des Grünen Tors. Die gewerkschaftliche Massenbewegung Solidarnosc, die in Danzig ihren Ausgang nahm, am 14. August 1980 auf der Lenin-Werft. Sie war weit mehr als eine Gewerkschaftsbewegung. Sie war eine das gesamte Land erfassende Bewegung, in der sich das Streben der Polen nach Demokratie und Freiheit ausdrückte. In der Folge der politischen Veränderungen in Polen erhält Lech Walesa im Jahre 1983 den Friedensnobelpreis.

Wir sehen die Brotbankengasse und das Brotbankentor, an dem das Wappen der Hanse an die Mitgliedschaft Danzigs im Mittelalter erinnert. Überall bieten die Bernsteinhändler Schmuck an. Bernstein, das „Gold der Ostsee“.

Zum Abschluss des Danzig-Tages gibt es eine Bootsfahrt im Sonnenschein mit der „Galeon Lew“ zur Westerplatte.

Im Restaurant Swojski Smak gibt es das letzte gemeinsame Abendessen der Gruppe.

Polen im Juni 2025. Unsere Reise der Maria-Pawlowna-Gesellschaft geht zu Ende. Wir haben die erste Landesgrenze Richtung Sankt Petersburg überquert. Damit sind wir dem Vereinsziel, die Reiseroute umgekehrt touristisch zu erschließen, wieder ein ganzes Stück nähergekommen. Polen wird uns in Erinnerung bleiben. All die freundlichen Menschen, die uns führten, die uns ihr Land zeigten, die ihr Interesse an uns bekundeten. Die sich für uns um die deutsche Sprache bemühten. Von denen wir beschenkt worden sind. Die ihre Fähigkeit zur Gastfreundschaft gekonnt bewiesen. Dass uns ganz warm ums Herz wurde. Reisen mit dem Fokus des Perspektivwechsels, dem Lernen vom Anderen, der Überwindung von Vorurteilen, der Selbstentdeckung. “Wer reisen will, muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen, zumindest keine Voreingenommenheit. Er muss guten Willen haben, das Gute zu finden, anstatt es durch Vergleiche tot zu machen.“ sagt Theodor Fontane. In dem Sinne nehmen wir Abschied von Polen. Danke für alles! Bis zum Wiedersehen!

Do widzenia!

Maria-Pawlowna-Gesellschaft e.V.

Maria-Pawlowna-Gesellschaft e.V.